Courrier de l’environnement de l’INRA n°33, avril 1998 : 5-22

« Derrière le discours sur le développement durable, c’est en réalité un nouveau contrat social qui se profile pour les agriculteurs. Et l’on ne peut exclure que la durabilité s’avère, pour l’agriculture des prochaines décennies, un moteur aussi efficace que l’a été la recherche de la productivité au cours de la période précédente »

Emergence d’une notion d’origine politique

La notion de sustainable development a fait son apparition officielle dans le discours politique lors de la publication en 1987 du rapport demandé par les Nations Unies à la commission présidée par Gro Harlem Brundtland[1], premier ministre norvégien, dans le cadre de la préparation de la Conférence de Rio-de-Janeiro, qui l’a consacrée cinq ans plus tard, en juin 1992 : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations du futur à répondre à leurs propres besoin ».

Cette notion s’est imposée, aux Etats-Unis d’abord, au début des années 80. Son émergence coïncida avec le tournant politique que prit alors la majorité des composantes du mouvement écologiste. Elle marquait l’évolution de son discours, qui passait d’une contestation radicale des modèles de développement dominants, an nom d’une conception très « écocentrée » de l’environnement et de sa préservation, et à ce titre très défensive vis-à-vis de l’action de l’Homme, à une conception plus « anthropocentrée » reconnaissant la légitimité du développement économique et social et cherchant à concilier les exigences de ce développement avec celles de la protection des ressources et des milieux naturels. Née de la dialectique entre conserver et construire, entre transmettre et transformer, la notion de développement durable répond à celle d’environnement et apparaît en quelque sorte comme son prolongement dans le sens de l’action. En ce sens, elle reprend des réflexions antérieures, et notamment la problématique de l’écodéveloppement prônée en France, dans les années 70, par Ignacy Sachs.

Si tous s’accordaient sur le constat de la mondialisation des problèmes et donc de la recherche des solutions, l’enjeu des longues discussions qui aboutirent à Rio à la reconnaissance solennelle de la nécessité de prendre en compte les revendications des écologistes dans l’action politique consistait essentiellement à négocier un compromis acceptable entre les trois parties représentant respectivement les intérêts de l’environnement, ceux des pays industrialisés du Nord soucieux de concilier développement économique et protection de l’environnement et ceux des pays du Sud, préoccupés exclusivement de développement économique et social à court terme. Il s’agissait donc, dans cette négociation triangulaire, de concilier les exigences du long terme et les nécessités du présent. Les premières sont au centre du discours écologiste. Les secondes, des discours économiques[2] et politiques. Ce compromis ne put être trouvé qu’en s’appuyant sur des considérations inspirées d’humanisme et de morale sociale. C’est en effet au nom de l’équité et de la solidarité entre les sociétés actuelles, d’une part, et les sociétés à venir, que fut élaborée la doctrine qui inspira la définition du rapport Brundtland.

Cette doctrine considère que la protection des ressources et des milieux naturels est une condition nécessaire pour assurer la durabilité du développement, la finalité ultime restant l’amélioration sur le long terme des conditions de vie des Hommes. Aux objectifs écologiques et économiques initiaux s’ajoutent ainsi des objectifs sociaux, politiques et géopolitiques, voire culturels. Bien entendu, cet élargissement multiplie les points de vue possibles sur la notion de durabilité et s’accompagne d’un foisonnement d’interprétations, encore enrichi par la diversité des sociétés impliquées et des niveaux d’organisation considérés.

Dans la majorité des cas cependant, la réflexion reste fondamentalement centrée sur les moyens concrets de concilier sur le long terme les dynamiques de développement avec la protection des ressources et des milieux naturels. Elle intègre ce que j’appellerai un principe de responsabilité et de subsidiarité, qui affirme que chacun est impliqué, à son niveau d’action, dans la poursuite de ces objectifs. Elle intègre également bien souvent ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « principe de précaution », qui appelle à prévenir les risques, notamment écologiques, sans attendre que leur réalité soit établie de manière indiscutable[3].

Des principes à l’action

Le concept de durabilité se construit graduellement dans la conscience collective, et ses traits évoluent au fur et à mesure de cette appropriation sociale, sous la pression des questions soulevées par sa mise en œuvre concrète.

La « durabilité faible » a marqué la première étape de ce processus. Reposant sur le principe de la subordination de l’environnement aux intérêts de l’espèce humaine, cette position qui se voulait « humaniste » reposait en réalité sur une auto-référence du développement au développement et conduisait en pratique à favoriser de manière systématique le bien-être immédiat de l’homme dans toute situation concrète d’arbitrage. Elle s’est avérée totalement inopérante en termes de gestion.

La « durabilité forte » qui lui a succédé dans les conceptions dominantes a marqué une seconde étape. Elle repose sur la remise en cause, plus ou moins complète, du principe de substituabilité[4]. Différentes propositions en découlent, par exemple d’identifier un noyau de capital naturel critique, non substituable, à protéger absolument. Ou encore à exiger la non-décroissance du capital naturel pris comme un tout. Le débat est très ouvert, mais il apparaît de plus en plus clair que, dans une perspective de gestion, la seule solution efficace consiste à donner à la durabilité un contenu environnemental autonome vis-à-vis du développement économique.

Quelle démarche peut-on imaginer pour rendre opératoires ces principes abstraits ?

La définition suivante peut, me semble-t-il, nous y aider : « Gérer, c’est agir délibérément dans le but d’influencer un système d’action en fonction de buts explicites formulés en termes de performances, donc appuyés sur un ensemble cohérent de jugements de valeur »[5]. Ceci signifie que le passage de modèles abstraits à des références concrètes, susceptibles de guider l’action, nécessite une opération de « traduction » que je propose, à des fins pédagogiques, de décomposer en trois temps :

Les principes d’une gestion durable doivent d’abord être traduits sous la forme d’un ensemble cohérent de ce que j’appellerai des « valeurs-objectifs ». Le partage social de ces valeurs d’ordre philosophique, éthique, politique, est une condition indispensable au déclenchement de l’action collective.

Dans un second temps, ces valeurs doivent elles-mêmes être déclinées en un ensemble de critères de performances ;

L’utilisation de ces critères débouchera enfin (troisième temps) sur l’élaboration de normes et de références pour l’action.

Les différentes phases de l’opération de traduction (qui dans la réalité ne se déroulent pas de manière successive, mais itérative) doivent, c’est un point important, mobiliser des collectifs de nature différente : schématiquement, c’est à des collectifs socio-politiques que revient le rôle de définir les valeurs-objectifs, et à des collectifs formés de scientifiques, de techniciens et de professionnels que revient celui de produire les connaissances nécessaires puis d’élaborer les références pour l’action.

En pratique, la fonction des connaissances ainsi produites sera à la fois objectivante et normative. La fonction d’objectivation, qui s’incarne dans le « diagnostic de situation », joue un rôle essentiel pour le déclenchement de l’action, par la prise de conscience de l’écart entre d’une part la situation réelle et son évolution, d’autre part la situation et l’évolution souhaitables, définies à la lumière des valeurs-objectifs retenues. Le diagnostic permet en outre de définir le contenu de l’action. La fonction normative des connaissances se traduit par l’élaboration de normes et de références, puis leur utilisation pour guider et évaluer l’action

Du développement durable à l’agriculture durable

Depuis la conférence de Rio, et malgré les difficultés enregistrées au début de l’année 97 lors du Sommet de la Terre de New York, la notion de développement durable poursuit son chemin, comme on a pu le constater plus récemment au Sommet de Kyoto (décembre 1997). La politique agricole en constitue un lieu d’application privilégié, en raison de l’importance des impacts environnementaux des activités agricoles et forestières à l’échelle mondiale, de leur implication dans l’aménagement du territoire, de leur rôle dans la qualité et la sécurité de l’alimentation, et des risques de crise auxquels est exposé ce secteur, comme l’a récemment rappelé l’affaire de la vache folle.

Cela dit, la prise en compte des impératifs environnementaux a été particulièrement laborieuse dans le secteur agricole français, en dépit de l’appel prémonitoire lancé en 1978 par Jacques Poly[6] en faveur d’ « une agriculture plus économe et plus autonome ». La mise en place dans le cadre européen, à partir de 1985, des premières Mesures agri-environnementales et notamment du fameux Article 19, n’est pratiquement pas suivie d’effet en France, alors que les britanniques, suivis des allemands et des néerlandais, mettent rapidement en place leurs dispositifs nationaux. C’est seulement à partir de 1989 que nous développerons les premières opérations expérimentales, l’impulsion décisive étant donnée en 1992-1993 par la réforme de la PAC. Longtemps réfractaires à toute remise en cause à fondement environnemental, les professionnels conviennent alors en maugréant que le modèle de développement suivi depuis trente ans pouvait soulever des problèmes. Vient alors l’heure de l’ouverture, encore timide, sur les multiples questions et les multiples partenariats que met en jeu la réflexion sur l’agriculture durable. Redéfinir les problèmes pour faciliter le changement et justifier la recomposition des alliances, définir un nouvel horizon qui permette aux adversaires d’hier de trouver des compromis autour d’objectifs communs, tels sont les enjeux stratégiques du concept d’agriculture durable et les raisons de son succès politique.

Dans de nombreux pays, quel que soit leur niveau de développement, la réflexion sur l’agriculture durable est ainsi d’actualité. Pour l’Union Européenne, la Déclaration de Cork (novembre 1996) a proposé de faire du concept de développement durable le pilier de la réflexion sur le développement rural pour les années à venir. En France, la Loi d’orientation agricole en préparation lui fera une large place, avec les Contrats territoriaux d’exploitation (CTE).

Il ne faut, je crois, ni s’exagérer ni sous-estimer la réalité du changement que cette évolution sanctionne et annonce à la fois. La montée en force de la notion de développement durable vient en effet recouvrir tout un ensemble d’initiatives dispersées qui tendaient à remettre en cause, à différents niveaux et à différentes échelles, les dynamiques et les modèles de développement antérieurs. Pour citer quelques exemples, les mesures en faveur de l’extensification des systèmes de production, les actions de développement local reposant sur des slogans du type « des hommes, un territoire, un produit », ou même l’Agriculture biologique, anticipaient sur cette évolution. On assiste depuis au moins vingt ans, dans le secteur agricole, à la construction sociale progressive des problèmes d’environnement et à l’évolution des mentalités vis-à-vis de ces problèmes. Le changement, de ce point de vue, n’est donc pas si profond. Mais la promotion politique du développement durable vient aujourd’hui offrir aux réflexions antérieures un cadre conceptuel global, et elle proposera probablement demain un cadre d’action unifié. Il y a là pour l’action politique un levier dont il est bien difficile d’évaluer aujourd’hui la puissance potentielle, c’est-à-dire la capacité à fédérer autour d’une démarche qualitative et non plus quantitative les acteurs du développement, à mettre en cohérence et en synergies des initiatives jusque-là dispersées, concurrentes, voire contradictoires, et à capter les financements publics.

Derrière le discours sur le développement durable, c’est en réalité un nouveau contrat social qui est proposé aux agriculteurs. Et l’on ne peut exclure que la recherche de la durabilité représente pour l’agriculture des prochaines décennies un « moteur » aussi efficace que l’a été l’la productivité au cours de la période précédente.

Sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de l’ANDA, un travail pionnier de réflexion, d’animation et de synthèse méthodologique a été entrepris en France, depuis 1993, dans le cadre de l’expérimentation sur les « Plans de développement durable » (PDD). Ce travail a impliqué les organismes professionnels, la recherche (Inra et Cemagref) et surtout un millier d’agriculteurs répartis dans soixante petites régions agricoles. Appuyée sur le slogan « Une agriculture dynamique, partenaire de la nature, ouverte sur la société », cette expérimentation a permis de forger un certain nombre d’indicateurs de durabilité, de mettre au point des méthodes de diagnostic à différents niveaux d’organisation (diagnostic de territoire, diagnostic agri-environnemental, diagnostic d’exploitation), de développer une démarche d’ingénierie de projets, etc… Les « Contrats territoriaux d’exploitation » introduits par la Loi d’orientation agricole en préparation sont directement issus de cette expérimentation.

Un défi pour la recherche

Dans le discours des responsables de la recherche agronomique également, l’objectif de durabilité prend, depuis quelques années, une place croissante. La réforme récente de l’Inra s’inscrit clairement dans ce mouvement. Elle organise le renforcement des recherches sur la qualité des produits, en liaison plus étroite qu’auparavant avec les recherches sur les conditions de la production agricole et l’organisation des territoires, le renforcement des recherches consacrées à la nutrition humaine et à la sécurité alimentaire ; elle met en place une Direction scientifique intitulée « Environnement, Forêt et Agronomie », qui disposera de plus d’un tiers des moyens de l’INRA. Les documents de cadrage de la politique scientifique de cette nouvelle direction font largement référence à la durabilité. La recherche agronomique française se donne ainsi les moyens de développer dans un cadre cohérent les recherches qui permettront de répondre aux multiples questions que soulève, dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, le débat sur le développement durable.

Il est clair, à ce sujet, que de nombreux travaux s’inscrivent d’ores et déjà dans cette perspective : les recherches sur la lutte biologique contre les ravageurs des cultures, sur la limitation des intrants et la maîtrise des effluents, sur l’extensification des systèmes de production, sur la qualité des produits, sur la gestion des espaces ruraux, en sont quelques exemples. L’enjeu consiste à fédérer en un tout cohérent ces travaux dispersés et à renforcer l’ensemble.

Cette volonté politique se heurte néanmoins au fait que les chercheurs éprouvent de sérieuses difficultés à s’emparer du concept de durabilité et à le traduire sous forme de questions et d’objets de recherche pertinents. Ceci est lié me semble-t-il à trois difficultés principales, qui trouvent leur origine dans le fonctionnement même de la recherche scientifique.

La première tient à la dimension éthique qui sous-tend la définition du développement durable et lui confère un caractère conventionnel et normatif étranger à la démarche classique de la science. Ceci met particulièrement mal à l’aise les chercheurs, qui considèrent non sans raison qu’il est de leur rôle d’étudier les phénomènes tels qu’ils sont, et non de décréter ce qu’ils devraient être. En m’appuyant sur l’analyse ébauchée plus haut, j’avancerai de ce malaise l’interprétation suivante : faute d’avoir suffisamment clarifié elles-mêmes, comme il est de leur devoir de le faire, la nature des valeurs-objectifs sous les traits desquelles notre société entend se représenter l’idéal de développement durable, les instances politiques ont jusqu’à présent eu trop tendance à rejeter sur les chercheurs et leurs partenaires du développement la charge de l’ensemble de l’opération de « traduction » que j’ai évoquée. Or ceux-ci n’ont pas la légitimité pour décider des valeurs-objectifs, leur rôle spécifique consistant à instrumenter ces valeurs, et bien entendu à participer en tant qu’experts, comme en tant que citoyens, au débat social et politique sur ces valeurs.

Il est donc nécessaire, pour surmonter le malaise éprouvé par les chercheurs vis-à-vis du développement durable, que l’on clarifie les rôles de chacun et que les instances politiques, au sens large, assument plus nettement leurs responsabilités, pour poser aux chercheurs des questions apurées des dimensions politiques ou éthiques sur lesquelles ils n’ont pas prise.

La seconde difficulté, c’est celle qu’éprouvent de plus en plus les chercheurs à penser globalement, surtout dans les sciences de la nature, qui restent très dominées par le paradigme expérimental classique et par les approches analytiques et réductionnistes qui vont de pair. Cette difficulté se double de celles que l’on éprouve pour intégrer les connaissances issues des diverses disciplines concernées, et plus encore pour piloter de manière concertée les recherches menées dans chacune de ces disciplines. Le problème est encore aggravé lorsqu’il s’agir de faire travailler ensemble les sciences de la nature et les sciences de la société. Or tel est précisément le cas en l’occurrence, le concept de durabilité mêlant au minimum l’écologique, l’économique et le social.

Le corollaire de la difficulté ou du refus de penser globalement, c’est malheureusement l’incapacité à répondre aux questions de la société. Ceci milite à mon avis pour que les institutions de recherche prennent explicitement en charge, en tant qu’objet de recherche, la « traduction » scientifique du concept de développement durable à différents niveaux d’organisation, et s’attachent en priorité à produire des analyses critiques des « modèles de développement » de l’agriculture. C’est seulement au prix de ces clarifications interdisciplinaires qu’il sera possible de faire l’inventaire des questions à traiter, d’arrêter une stratégie de recherche globale et d’envisager les nécessaires approfondissements par thème ou par discipline.

A leur décharge, il faut dire que les chercheurs, particulièrement dans les instituts de recherche finalisée, sont soumis à une injonction paradoxale, dans la mesure où leur travail est de plus en plus évalué sur des critères académiques et disciplinaires. Ceci se traduit par des réactions de rejet pur et simple, qui vont jusqu’à mettre en cause les notions même de demande sociale et de développement durable, considérées comme étrangères au domaine scientifique, et donc irrecevables. Suivant cette opinion, les problèmes globaux ne relèvent pas de la science, mais de la politique. Cette façon d’évacuer la demande sociale au nom de l’excellence scientifique n’est guère recevable, a fortiori au sein d’un organisme de recherche finalisée : à qui d’autre qu’aux chercheurs, en étroite interaction avec leurs partenaires socio-économiques, pourrait-il revenir de traduire la demande sociale en questions de recherche ?

La troisième difficulté, qui n’est pas sans rapport avec la précédente, tient à la prise en compte de nouvelles échelles de temps et d’espace. Cette difficulté n’est pas nouvelle, mais elle est considérablement accrue par l’impératif du long terme qui est à la base du concept de durabilité et par l’élargissement concomitant des échelles spatiales concernées, imposé notamment, à l’extrême, par la mondialisation des échanges économiques et la prise en compte de changements écologiques globaux à l’échelle de la planète, tel l’effet de serre.

Ceci entraîne concrètement de très grandes difficultés méthodologiques et métrologiques, en particulier pour ce qui concerne l’évaluation des pratiques agricoles. Il ne s’agit plus seulement, en effet, d’évaluer les effets de ces pratiques, c’est-à-dire les transformations qu’elles entraînent au niveau des objets qu’elles visent directement (par exemple l’effet des pratiques culturales sur l’état du sol et la croissance de la végétation cultivée), mais aussi les conséquences qu’elles sont susceptibles d’entraîner à plus ou moins long terme sur n’importe quel autre objet ou système.

Il s’agit là, et c’est bien le problème, d’un défi quasi insurmontable pour le paradigme expérimental classique, qui cantonne par principe le chercheur dans un univers expérimental clos et étroitement contrôlé, « tout étant égal par ailleurs », alors que l’émergence de la notion de développement durable répond précisément à la prise de conscience du fait qu’il n’est plus possible de considérer que l’état et le devenir du monde sont indépendants de nos pratiques quotidiennes.

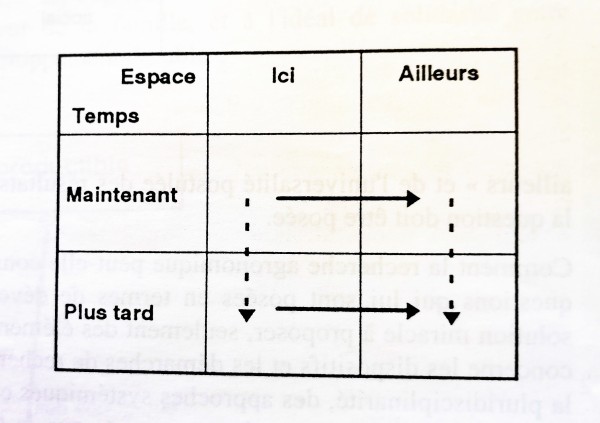

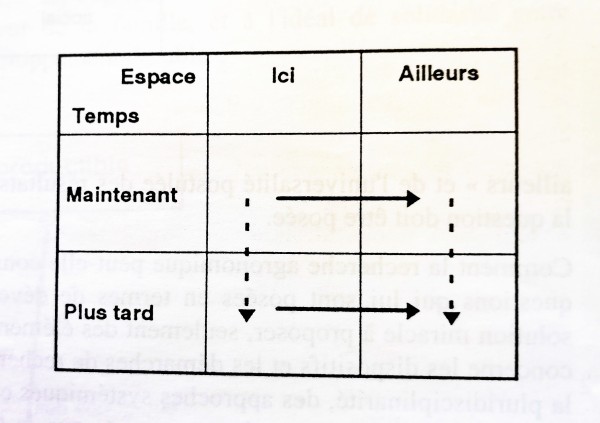

Le petit schéma de la figure 1, qui n’a l’air de rien de prime abord, explicite ce problème.

Figure 1 : une grille spatio-temporelle pour évaluer les effets et conséquences des pratiques agricoles. Flèches horizontales : transerts spatiaux, influence du local sur le global. Flèches verticales : effets retardés, effets cumulatifs, effets de compensation, etc.

L’univers expérimental des sciences de la nature s’inscrit sauf exception dans la case située en haut et à gauche du schéma. La difficulté de sortir de cette case est déjà considérable lorsqu’il ne s’agit que d’étudier les effets des pratiques étudiées (que l’on songe par exemple aux difficultés rencontrées pour suivre les transferts spatiaux des produits polluants issus des intrants agricoles ou les effets à moyen et long terme des pratiques d’élevage sur la santé animale). Elle devient comme je l’ai dit proprement insurmontable lorsqu’il s’agit d’évaluer les conséquences de ces pratiques sur le reste du monde, c’est-à-dire précisément sur tout ce qui n’est pas contenu dans l’univers expérimental. Quel dispositif expérimental pourrait-il répondre à la question de l’influence de l’amélioration génétique de la production laitière sur l’emploi ou sur l’occupation du territoire par l’élevage bovin laitier ? Aucun. On est là dans le domaine des problèmes complexes, des recherches en situations réelles, singulières, ni maîtrisées ni répétables, à mille lieux de la comparaison à des « témoins », du « tout égal par ailleurs » et de l’universalité postulée des résultats expérimentaux. C’est donc en d’autres termes que la question doit être posée.

Comment la recherche agronomique peut-elle construire un cadre d’analyse global pertinent face aux questions qui lui sont posées en termes de développement durable ? Je n’ai bien entendu aucune solution miracle à proposer, seulement des éléments de réflexion plus ou moins disparates. En ce qui concerne les dispositifs et les démarches de recherche, on pense inévitablement au développement de la pluridisciplinarité, des approches systémiques et de la modélisation[7]. Pour importants qu’ils soient, ce ne sont cependant pas de ces aspects que je traiterai ici, mais plutôt de ceux qui sont liés aux fonctions-clés que dans notre jargon de chercheurs nous appelons les fonctions de problématisation et d’instrumentalisation, c’est-à-dire des manières de poser et de traiter concrètement le problème du développement durable en agriculture.

Les composantes de la durabilité à l’échelle des exploitations agricoles

« Un développement durable, c’est d’abord un développement viable aujourd’hui »[8]. Cette formule s’applique en particulier aux cellules de base de l’activité agricole : les exploitations agricoles. Je privilégierai ce niveau d’organisation pour illustrer mon propos et montrer sur cet exemple, sans aucune intention normative, comment il est possible en pratique de décliner le concept de développement durable pour lui donner un contenu concret, susceptible de fonder la formulation de questions de recherche, la construction d’outils de diagnostic et l’élaboration de références. Je m’appuierai pour ce faire sur les travaux d’une instance socio-politique qui a été mise en place par le ministère de l’Environnement : la Commission française du développement durable (CFDD). Cette instance a eu le mérite d’expliciter les valeurs-objectifs qu’elle propose, dont les principales sont les suivantes : équité sociale, emploi, occupation du territoire, préservation de l’environnement et de la biodiversité[9].

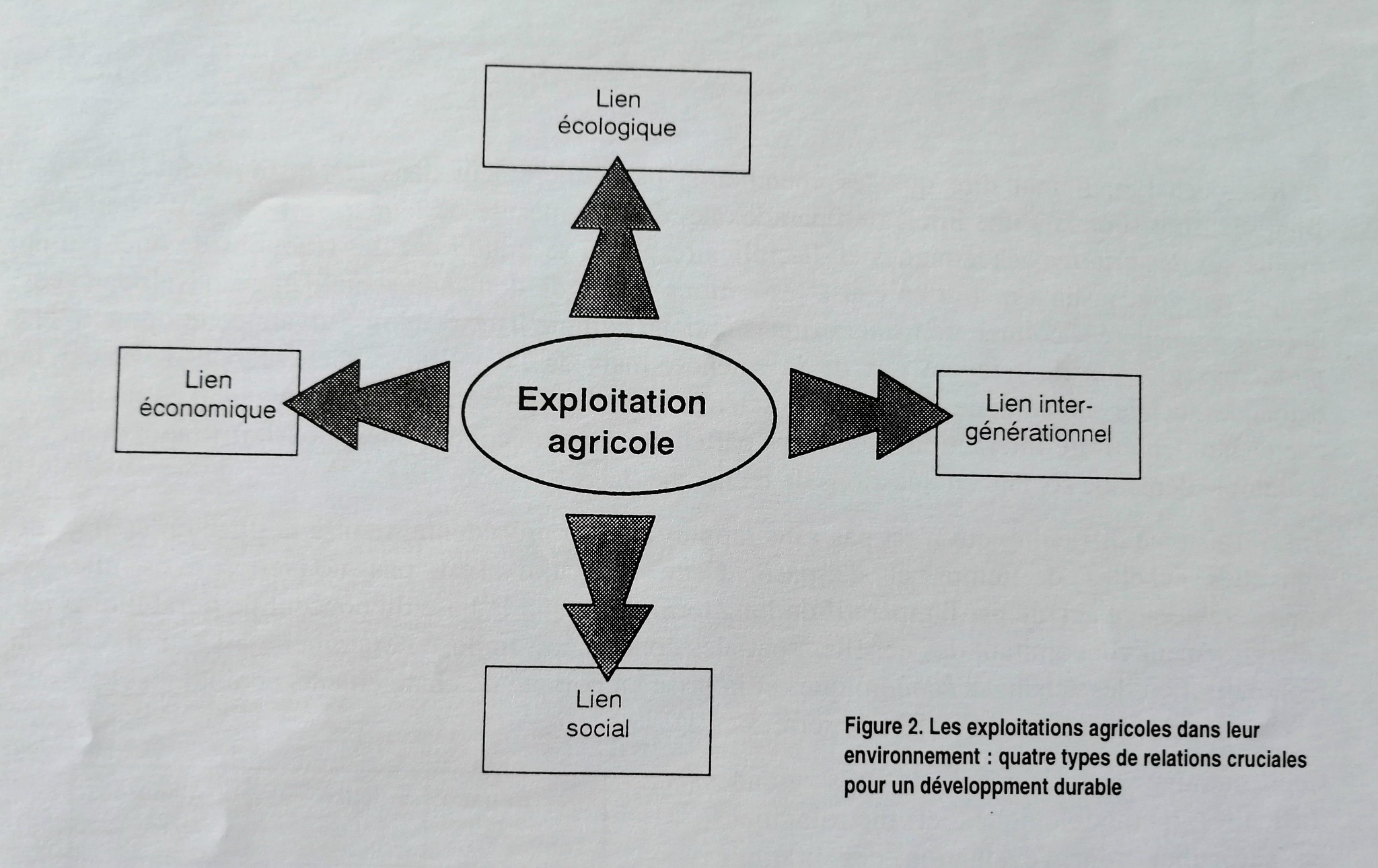

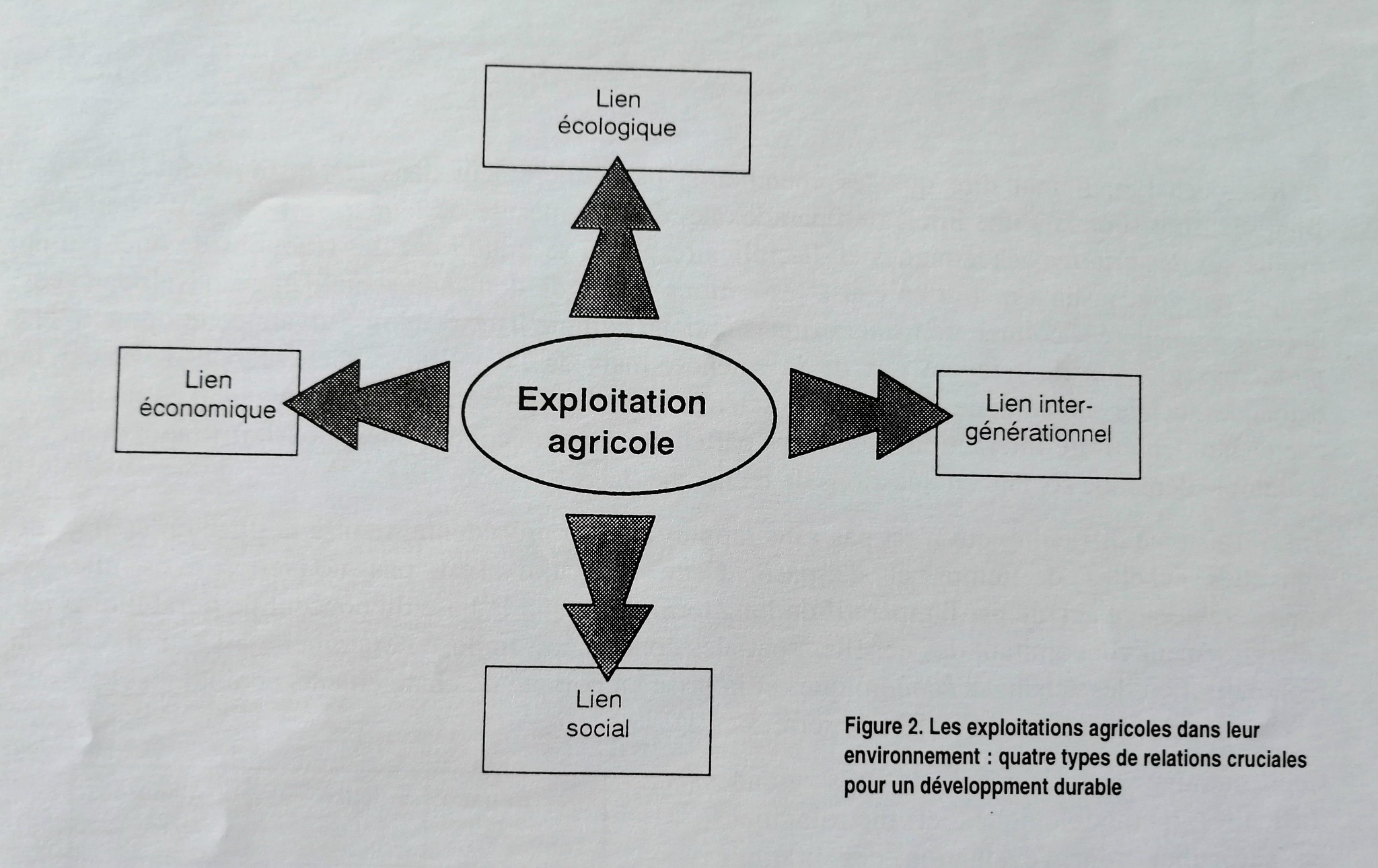

On peut dire, à propos de la durabilité du développement des exploitations agricoles, ce que l’on dit de la reproduction de tout système ouvert : elle résulte des rapports que l’exploitation entretient avec son environnement, au sens le plus large du terme. Ces rapports, je propose de les classer sous quatre grandes rubriques (figure 2) :

– le lien économique renvoie au marché et à l’insertion de l’activité productive des exploitations dans des filières amont et aval, à travers notamment les produits qu’elles mettent sur le marché ;

– le lien social renvoie à l’insertion des agriculteurs et de leur famille dans les réseaux principalement locaux de relations non marchandes, relations avec les autres agriculteurs comme avec l’ensemble des autres acteurs sociaux ;

– le lien entre générations est une dimension particulière du lien social. Je la distingue ici parce qu’elle renvoie à la fois à l’un des fondements du système de l’agriculture familiale, la transmission des exploitations d’une génération à l’autre à l’intérieur de la famille ainsi qu’à l’idéal de solidarité entre générations, qui est au cœur de la définition du développement durable ;

– le lien écologique ou environnemental, enfin, renvoie aux rapports entre l’activité agricole et les ressources et milieux naturels, avec pour enjeu principal le renouvellement des ressources naturelles sur le long terme (ressources en eau et en sols principalement).

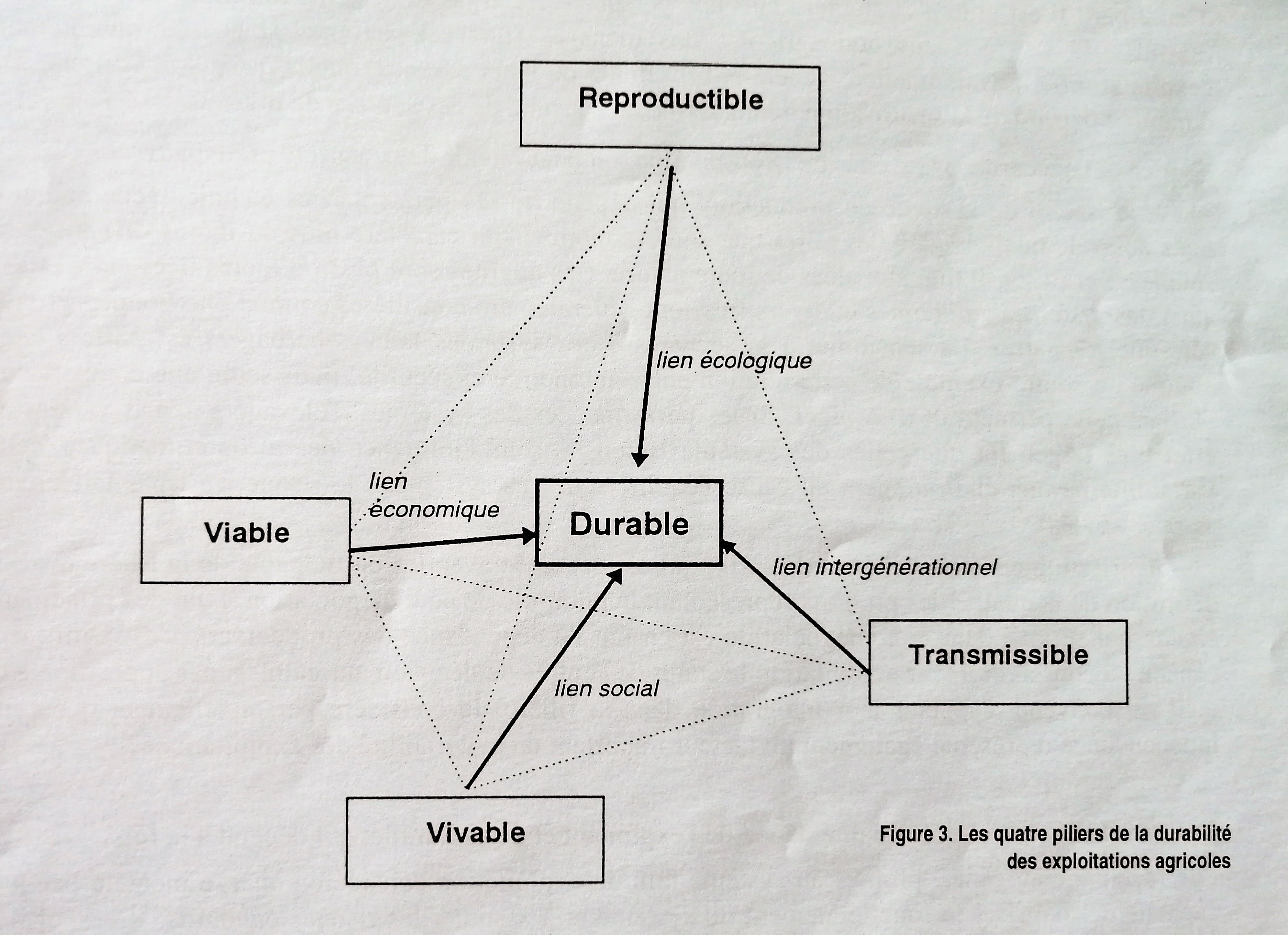

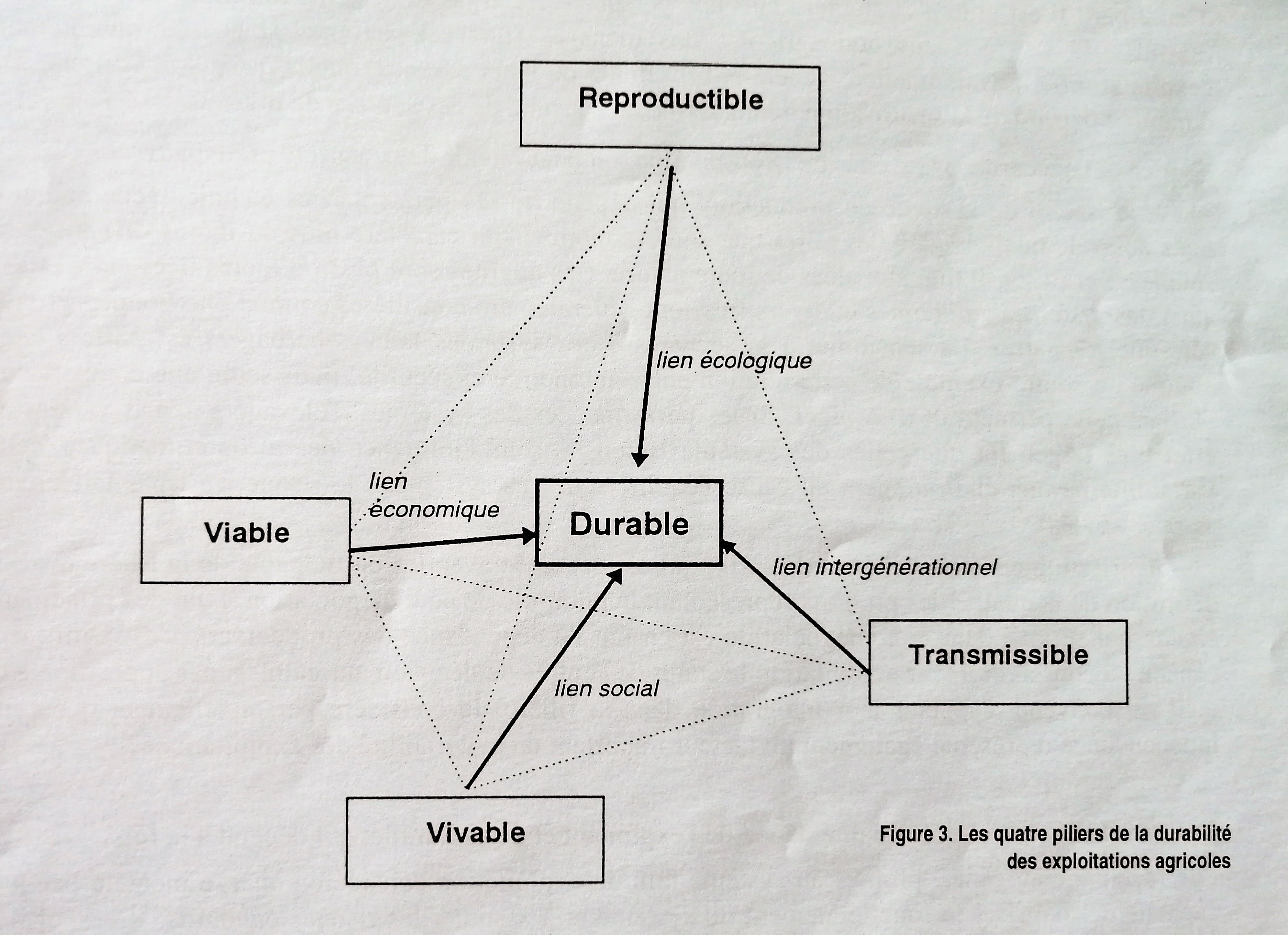

Cette classification simple des types de relations que les exploitations entretiennent avec leur environnement permet (même si ces types de relations ne sont à l’évidence pas complètement indépendants entre eux) de clarifier la question. En m’inspirant d’une expression popularisée par l’Institut de l’Elevage, j’avancerai donc la formule suivante : « Qu’est-ce qu’une exploitation agricole durable ? C’est une exploitation viable, vivable, transmissible et reproductible » (figure 3).

Examinons maintenant de plus près les critères de performances à travers lesquels il est possible de décliner ces quatre composantes de la durabilité des exploitations de manière à traduire sous une forme opératoire les valeurs-objectifs citées plus haut, ce que j’appelle instrumentaliser le concept de durabilité.

La viabilité dépend d’abord du niveau moyen de revenu, qui est lui-même fonction des revenus de la production d’une part, du montant des concours publics à l’agriculture, primes et subventions diverses, d’autre part. Il est utile d’y rajouter, dans une perspective élargie au système famille-exploitation, les revenus liés aux activités non-agricoles des ménages (que ces activités soient ou non liées à l’exploitation) et d’une manière générale l’ensemble de leurs revenus, quelle qu’en soit l’origine. La durabilité dépend de la sécurisation à long terme de chacune de ces sources de revenus.

Pour ce qui concerne les revenus de la production, on peut retenir deux aspects principaux :

– la sécurisation du système de production, qui dépend de ses performances technico-économiques, mais aussi de qualités globales telles que son autonomie, son caractère plus ou moins diversifié, sa souplesse et sa sensibilité aux aléas de toute nature. Ces qualités sont plus ou moins liées entre elles : ainsi, les systèmes autonomes et diversifiés sont généralement considérés comme plus souples et plus sûrs que les autres. La sensibilité à la sécheresse des systèmes laitiers herbagers est parfois citée comme un contre-exemple de cette relation entre autonomie et sécurité, mais seule une comparaison pluriannuelle permettrait d’en juger. Si les performances des systèmes d’élevage extensif varient en effet plus largement que celles des systèmes intensifs sous l’influence des aléas climatiques, cette variabilité ne met que rarement en cause l’équilibre de ces systèmes : le risque n’est pas fatalement associé à l’aléa[10].

– la sécurisation des débouchés et des prix, qui est négociée avec les participants de la filière aval, la définition de la qualité des produits représentant le point-clé de cette négociation. L’un des principaux enjeux qui se joue dans cette négociation est en fait l’indépendance des producteurs, c’est-à-dire leur capacité à conserver à leur exploitation le statut de centres de décision autonomes, par opposition à ce qu’il est convenu d’appeler leur intégration dans la filière. Je considère que cette indépendance représente également un facteur important de la durabilité des exploitations.

La « vivabilité » traduit la qualité de vie de l’exploitant et de sa famille, qui dépend à la fois :

– de facteurs endogènes, propres au système famille-exploitation considéré : charge mentale liée à la capacité de maîtriser le fonctionnement du système et à assumer les risques encourus, stress, charge de travail, astreintes, conditions et pénibilité du travail, risques physiques dans certains cas… Les seuils de tolérance varient beaucoup selon les individus, leur âge, leur origine, leur projet de vie et les compensations positives qu’ils trouvent dans l’exercice de leur métier. Il est à noter que dans la plupart des cas, la diversification des activités est vécue positivement par les intéressés, quoiqu’elle entraîne en général un surcroît de travail.

– de facteurs exogènes, comme l’insertion dans les réseaux professionnels locaux, l’entraide, l’accès aux services et les relations de proximité d’une manière générale. Ces facteurs sont fonction de la densité et de la qualité du tissu agricole et rural local, de l’intensité et de la qualité des relations entre les agriculteurs et les autres acteurs locaux, et en particulier de la diversification des relations de partenariat dans lesquelles s’engagent les agriculteurs, question dont l’importance a été soulignée à juste titre par l’expérimentation PDD.

La « transmissibilité » est très liée à la qualité des relations sociales et économiques que nous venons d’évoquer et à la place de l’agriculture dans la dynamique locale de développement. L’image de l’activité agricole, la représentation dans la société locale des métiers de l’agriculture et des modes de vie des agriculteurs, les valeurs qui lui sont associées sont en effet des facteurs déterminants de la motivation des jeunes à reprendre les exploitations.

Un problème particulier est relatif à l’image que se forment les futurs agriculteurs des exploitations de leurs parents à travers les schémas de pensée qui leur sont transmis durant leur formation. On peut penser à cet égard que le message techniciste et productiviste qui a largement dominé l’enseignement professionnel agricole au cours des dernières décennies n’a pas contribué à faire évoluer l’agriculture française dans le sens d’une durabilité accrue.

Se posent en outre divers problèmes pratiques liés à la succession. Ces problèmes d’ordre familial, juridique et financier sont aujourd’hui alourdis par l’accroissement des capitaux immobilisés, suite à la concentration des moyens de production, foncier, équipements, droits à produire… Ils se compliquent du fait de l’évolution des formes et des conditions d’exercice, que reflètent mal les textes réglementaires. Je citerai à ce sujet le problème-clé de l’évaluation de l’entreprise agricole, face au développement des actifs incorporels, qui ne se limitent plus, tant s’en faut, aux baux ruraux : les quotas betteraviers et laitiers, les droits à primes bovines, ovines et caprines, les droits de plantation viticoles, etc., sont en principe hors marché. Les contrats, les marques et labels, les clientèles posent également de délicats problèmes d’évaluation et de transmission[11].

Faut-il rappeler que l’agrandissement des structures, tendance lourde de l’évolution actuelle, entre mécaniquement en concurrence avec toute politique d’installation ? Il alourdit en outre la transmission des exploitations et peut, de ce point de vue, faire apparaître des contradictions entre l’amélioration de la viabilité des exploitations et leur transmissibilité. Des solutions innovantes devront être inventées pour faire face à ce type de difficultés. L’agrandissement rend aussi encore plus difficile l’installation hors cadre familial, déjà très pénalisée dans la pratique, et qui apparaît pourtant de plus en plus comme un complément indispensable aux successions familiales.

L’enjeu, c’est l’emploi agricole, la place de l’agriculture dans la société rurale et plus globalement l’avenir de l’agriculture familiale elle-même.

La « reproductibilité » environnementale reconnaît diverses composantes. La première est la qualité écologique des pratiques agricoles, appréciée à travers leurs effets sur les ressources naturelles, le sol, l’eau, l’air… D’une manière générale, dans le contexte des pays développés, les effets négatifs de l’activité agricole sur l’environnement ne mettent qu’exceptionnellement en cause la poursuite de cette activité, du moins ici et maintenant, contrairement à ce que l’on peut observer par exemple dans les pays tropicaux, où une moindre maîtrise technique, conjuguée à la grande fragilité de certains milieux, entraîne parfois des dégâts considérables en très peu de temps. La majeure partie des problèmes concerne les conséquences des pratiques agricoles à distance (diffusion de polluants dans les nappes phréatiques, les cours d’eau, les estuaires, la mer) et/ou à long terme (accumulation de polluants dans les sols, déclenchement de processus érosifs, etc.). Localement, ce sont donc essentiellement des conséquences en retour qui affectent indirectement la durabilité de l’activité agricole : réglementations restrictives, mesures fiscales, détérioration de l’image des systèmes de production et des produits, etc. De ce point de vue, l’acceptabilité sociale des systèmes de production dépend de la qualité du lien écologique.

D’une manière générale, la diversité des systèmes de production et des itinéraires techniques, leur adaptation aux milieux locaux, sont des facteurs importants de la qualité du lien écologique. L’uniformisation des techniques de production, tendance constamment associée à la conception dominante, qui assimile le progrès technique en agriculture à la « maîtrise du milieu », est un facteur de risque, aussi bien en termes de biodiversité qu’en termes d’érosion, de dégradation des sols, voire de pollution, lorsqu’elle s’accompagne d’une intensification généralisée des pratiques productives.

Le lien écologique s’incarne dans le lien au territoire, qui devient un axe central du développement local, comme en témoigne la montée des « nouvelles fonctions » de l’agriculture (protection de l’environnement et de la biodiversité, entretien de l’espace, production de paysage, aménagement du territoire). Cet aspect de la durabilité est particulièrement important en élevage, parce que le lien au sol y est beaucoup plus labile qu’en production végétale, et donc susceptible de se distendre, voire de disparaître, comme dans les systèmes d’élevage hors-sol.

La qualité du lien écologique prend enfin une dimension symbolique, à travers la qualité des relations homme-nature dans les représentations sociales de l’activité agricole. Cette dimension symbolique retentit de plus en plus fortement sur l’ensemble des autres « liens ». L’image des systèmes de production devient par exemple une composante essentielle de la qualité des produits agricoles. De même, l’idée que se font les consommateurs de la qualité des relations homme-animal et du bien-être animal deviendra probablement un facteur de plus en plus important de la durabilité des systèmes d’élevage.

La perspective du développement durable souligne le fait que l’avenir des exploitations agricoles ne peut plus être évalué exclusivement, comme on a encore trop souvent tendance à le faire, à l’aune de leurs performances technico-économiques. Il apparaît donc nécessaire, pour se placer dans la perspective du développement durable, de réviser notre façon d’évaluer les systèmes d’exploitation, de préciser les valeurs qui fondent cette démarche, de forger des indicateurs qui les traduisent concrètement et d’élaborer les référentiels correspondants. L’approfondissement de cette démarche, qu’a adoptée par exemple l’expérimentation PDD, et qu’il convient de poursuivre, sans tomber pour autant dans le piège d’une « objectivation » normative de la durabilité des systèmes d’exploitation, représente un enjeu important pour tous les acteurs du développement rural.

Je me suis focalisé sur le niveau de l’exploitation agricole. Mais la réflexion doit se prolonger à d’autres niveaux d’analyse. Je pense en particulier à deux d’entre eux :

– celui des agricultures locales tout d’abord : il n’y a pas d’exploitations vivantes dans des agricultures mortes ! Je ne développerai pas ici cet aspect, qui a été abordé notamment dans l’expérimentation PDD, à travers le « diagnostic de territoire ». Il me semble qu’une démarche comparable à celle qui a été appliquée à l’exploitation permet d’identifier un certain nombre de variables indicatrices de la durabilité des agricultures locales, telles que l’ouverture de la profession agricole sur la vie politique et sociale locale et la qualité de son partenariat, l’organisation des filières et la maîtrise collective de la qualité des produits mis en marché, la diversité et la complémentarité des systèmes de production en présence, en particulier pour ce qui concerne l’occupation du territoire, la valorisation de ses ressources, la qualité des paysages produits…

– celui de ce que j’appelle les « modèles de développement », cette expression recouvrant l’ensemble plus ou moins cohérent des grands choix techniques et économiques qui déterminent l’évolution d’un secteur de production agricole.

Soyons clairs : les analyses s’accordent pour conclure que l’existence de trajectoires de développement durables, conciliant la croissance du capital «fabriqué» avec la protection du capital «naturel» est conditionnée par la dynamique du progrès technologique. Malheureusement, la réflexion sur le progrès technique se préoccupe par nature, si je puis dire, davantage du contenu que du contenant. Par exemple, les discussions sur les technologies automobiles « propres » oublient de considérer les grands choix qui sont derrière : ceux du véhicule individuel, du transport routier, etc. Or ce sont ces choix-là, c’est-à-dire ceux qui portent sur ce que j’appelle les modèles de développement, qui sont réellement déterminants pour l’avenir. Il en va de même en agriculture où la réflexion sur la durabilité des modèles de développement, bien qu’absolument fondamentale, me semble trop rarement abordée. Je vais donc tenter d’expliquer brièvement dans quel esprit nous devons je crois nous attaquer à cette réflexion.

Regard sur la durabilité des modèles de développement

Que nous le voulions ou non, l’agriculture moderne est devenue ce que d’aucuns appellent un « mégasystème technologique », à l’instar du nucléaire ou de la médecine, pour prendre des exemples très différents. La conséquence, c’est que, comme les autres systèmes technologiques, l’agriculture est de plus en plus soumise à des risques qui sont eux-mêmes d’origine technologique. Ces risques peuvent sont de deux types principaux :

- les risques technologiques majeurs, caractérisés par une probabilité très faible mais des conséquences très graves. La catastrophe de Tchernobyl, les scandales du sang contaminé et de l’hormone de croissance en sont des exemples. En élevage, l’apparition de l’Encéphalopathie spongiforme bovine, première épizootie technogène connue, en est une autre illustration (si tant est que son origine soit effectivement liée à la défaillance des techniques industrielles de stérilisation des déchets d’équarrissage utilisés pour la fabrication des farines de viande au Royaume-Uni).

- Les risques de rejet par la société des techniques utilisées. Ce rejet peut lui aussi entraîner des conséquences très importantes : les protestations des mouvements écologistes ont ainsi entraîné l’abandon du programme nucléaire allemand. Le boycott du « veau aux hormones » et plus récemment la crise de la vache folle et la désaffection temporaire des consommateurs vis-à-vis de la viande bovine témoignent de la prégnance particulièrement forte de ce type de risque dans le domaine agricole (et tout spécialement en élevage), en raison de l’hypersensibilité de nos sociétés en matière de santé et de sécurité alimentaire.

Ces risques sont générateurs de crises qui manifestent à mon avis le caractère non durable de certains modèles techniques de développement et qui s’accompagnent de conséquences hautement indésirables, en particulier pour les exploitants agricoles. Favoriser l’évolution vers un développement durable tout en évitant ces crises constitue donc, je crois, un objectif pertinent. Il s’agit en fait de maîtriser l’utilisation des techniques, et en particulier d’éviter que s’applique la fameuse Loi de Gabor : « Tout ce qui est techniquement réalisable sera réalisé, quoiqu’il en coûte sur le plan moral ».

Le problème-clé, du point de vue du développement des techniques, est donc celui de la prévision et de la gestion des risques, puisqu’aussi bien la technique n’aura jamais le pouvoir de nous éviter l’incertitude et les risques dont s’accompagne toute visée d’avenir. Identifier et évaluer les risques liés au développement technologique, appliquer le principe de précaution sans tomber dans un immobilisme stérilisant, c’est donc contribuer à construire la durabilité du développement de l’agriculture. C’est dans cet esprit qu’il convient je crois d’examiner les modèles de développement qui sous-tendent le développement actuel des différents secteurs de notre agriculture.

Travaillant sur les systèmes d’élevage des ruminants, je me suis personnellement livré à cet exercice à propos de l’élevage bovin laitier[12].

J’en concluais que le modèle de l’intensification de la production laitière, qui repose sur l’agrandissement continu des exploitations et des troupeaux, sur l’amélioration génétique des performances de production des vaches laitières et l’hégémonie de la race Prim’Holstein, et sur le recours croissant au maïs ensilage, au détriment de l’utilisation des surfaces en herbe, entre en contradiction avec la plupart des valeurs-objectifs d’un développement durable, et s’avère porteur de différents risques technologiques, dont les plus importants sont de nature environnementale.

Le modèle de développement de l’élevage porcin, qui est entré dans une crise ouverte, mériterait de même une analyse approfondie. Faute de compétences suffisantes, je ne ferai qu’esquisser ici cette analyse, à titre d’illustration de la démarche que je préconise.

Elevage porcin : où mène la concentration de la production ?

Le porc étant un omnivore, et non un herbivore, le lien au territoire est beaucoup moins fort en l’élevage porcin qu’en élevage bovin : il y a longtemps que l’on ne mène plus les porcs au pâturage et que la grande majorité des animaux est conduite en élevage hors-sol. Dans ces conditions, la concentration de la production et l’accroissement de la taille des unités de production s’est faite quasi-indépendamment des surfaces disponibles. Ce processus a entraîné des conséquences particulièrement négatives en termes de pollution organique : odeurs, contamination microbiologique des eaux, pollution azotée, etc. Ces conséquences sont d’une telle gravité qu’elles ont suscité dans nombre de pays la mise en place de mesures tendant à réglementer le développement de l’élevage porcin hors-sol. Aux Pays-Bas, principal concurrent de la France, la situation était tellement dégradée que ce pays a dû adopter une réglementation qui a pratiquement bloqué ce développement depuis 1989. Ce blocage a directement bénéficié à l’élevage français, qui en a profité pour se développer de plus belle. Entre 1985 et 1995, la production a augmenté d’environ 40 %.

Le paradoxe est que l’essentiel de ce développement a été le fait des zones en excédent structurel (ZES), c’est-à-dire des zones où la concentration de l’élevage est déjà si forte qu’elles sont incapables de recycler leurs effluents azotés, fumiers et lisiers. Ainsi, les départements bretons, qui concentrent plus de la moitié de la production nationale de porcs (et où de surcroît l’élevage porcin est associé à l’élevage bovin laitier et avicole), ont augmenté leur production porcine de 70 % durant cette période.

Dans les ZES, les contraintes réglementaires ont pour effet d’augmenter les coûts de production. La Directive Nitrates de la CEE, en limitant l’épandage à 170 Unités d’azote organique par hectare, a déclenché une course au foncier qui contribue à ce renchérissement. Pour y faire face, les éleveurs ont encore concentré les structures de production tout en renforçant leur recherche de productivité. Ainsi, les élevages naisseurs-engraisseurs bretons, qui comptaient en moyenne 53 truies en 1988, en comptaient 90 en 1990 et 127 en 1994.

S’agit-il d’un développement durable ?

La peste porcine, un risque technologique majeur ?

J’évoquerai d’abord l’épizootie de peste porcine qui ravage depuis des mois l’élevage néerlandais, avec des conséquences économiques catastrophiques (le cheptel a déjà été réduit de plus d’un tiers). La France en est aujourd’hui indemne, grâce à un dispositif sanitaire particulièrement efficace. Mais les spécialistes estiment que notre pays n’est pas pour autant à l’abri. La transmission de cette maladie virale est en effet favorisée par deux facteurs directement liés au système technique de production : la densité du cheptel et l’intensité des échanges d’animaux (principalement, de porcelets) entre élevages. L’évolution enregistrée aujourd’hui sur ces deux variables conduit donc à accroître le risque sanitaire.

Aux Pays-Bas, les pouvoirs publics ont profité de la fonte des effectifs pour décider que le cheptel ne pourrait pas revenir à son niveau antérieur. La crise joue ainsi son rôle, en dénouant les tendances qui l’ont fait naître. Mais le prix à payer est exorbitant, et il est à souhaiter que l’élevage porcin français saura s’éviter un tel cataclysme.

Quel lien environnemental ?

Sur le plan de l’environnement, le sens de l’évolution ne fait malheureusement guère de doute. Les réels efforts engagés en faveur de la maîtrise des pollutions sont loin d’être à la hauteur des enjeux et sont battus en brèche par la poursuite du processus de concentration : dans les ZES, le déséquilibre s’est accru. Une fois épuisés les moyens qui permettent de réduire la pollution à la marge (principalement en réglant mieux les apports alimentaires pour limiter la teneur en azote des effluents), le traitement industriel des lisiers apparaît comme la seule solution qui permette de ne pas remettre en cause le modèle de développement adopté. C’est donc la solution sur laquelle reposent actuellement tous les espoirs. Encore faudrait-il que les méthodes choisies n’aboutissent pas à relarguer dans l’atmosphère, sous forme d’ammoniac, une partie de l’azote contenu dans les produits traités. Faute de quoi, il ne s’agirait certainement pas d’une solution durable. L’ammoniac est un gaz polluant à fort effet de serre, et la Bretagne ne pourra pas durablement se débarrasser de l’ammoniac qui l’empoisonne en le confiant tout bonnement aux vents d’Ouest. Confrontés au même problème, les Néerlandais et les Allemands sont, sont pour leur part, extrêmement attentifs aux rejets atmosphériques d’ammoniac.

Quel lien social ?

Considérons d’abord les effets de la concentration sur l’emploi. Le constat est simple : plus les élevages sont importants, moins ils créent d’emploi. Ainsi, les porcheries comptant entre 100 et 200 truies créent en moyenne deux fois plus d’emplois que les porcheries qui comptent plus de 200 truies (un travailleur pour 46 truies contre un travailleur pour 93 truies).

Un autre problème concerne l’évolution des modèles techniques de développement de la production porcine. Revenons un peu en arrière : traditionnellement, le naissage était une activité consommatrice de main d’œuvre, répartie en petits ateliers dans des exploitations disposant de peu de capitaux. Mais la plupart de ces ateliers ont aujourd’hui disparu, et ce secteur est aujourd’hui moribond, parce que la profession n’a jamais réussi à trouver une solution équilibrée et équitable pour régulariser le marché du porcelet, extrêmement instable (les prix varient du simple au double selon la conjoncture). Le secteur engraissement, plus concentré, caractérisé par son caractère spéculatif, a prospéré aux dépens des naisseurs, avec une rémunération du travail en moyenne deux fois supérieure et une meilleure rentabilité du capital. Finalement, ce déséquilibre chronique a assuré le succès du modèle naisseur-engraisseur, le plus fiable sur le plan sanitaire, sur lequel a reposé l’essentiel du développement jusqu’à ces dernières années, spécialement dans l’Ouest.

Aujourd’hui, le degré de concentration spatiale auquel on en est parvenu en Bretagne impose, qu’on le veuille ou non, un redéploiement géographique, d’ailleurs entamé au profit des régions voisines, Pays de Loire et Basse-Normandie. Cependant, des créneaux potentiels de développement de l’élevage porcin existent ailleurs, dans pratiquement toutes les zones céréalières, dont les exploitations disposent à la fois de céréales et d’oléoprotagineux susceptibles de fournir l’essentiel d’une ration bon marché et des surfaces nécessaires à l’épandage. En dépit des résistances d’ordre culturel et du manque de savoir-faire qui constituent des obstacles réels, mais non infranchissables, à l’adoption de la production porcine, les céréaliers manifestent, un peu partout, un intérêt croissant pour cette production. Disposant de capitaux, mais de peu de main-d’œuvre, ils s’intéressent à l’engraissement, voire au modèle nouveau du post-sevrage-engraissement, plutôt qu’au naissage, plus technique, plus exigeant en main-d’œuvre et nettement moins rémunérateur. On en est sans doute à une période charnière, dont les enjeux sont à la fois la redistribution spatiale de la production et la redéfinition des modèles techniques, avec un retour de la séparation des ateliers de naissage et des ateliers d’engraissement, ou plus probablement de post-naissage-engraissement.

Dans ce contexte, le problème qui commence à se poser un peu partout est celui de l’approvisionnement en porcelets. D’un côté, les éleveurs des zones les plus concentrées de France et des autres pays européens, qui disposent de capitaux et de savoir-faire, cherchent logiquement à délocaliser en priorité l’engraissement et exportent des porcelets. C’est bien entendu le cas des éleveurs bretons, qui désirent conserver la maîtrise de l’ensemble de la filière de production, et souhaiteraient implanter en zones céréalières, là où cela sera possible, et là où la main d’œuvre est le meilleur marché, des ateliers d’engraissement intégrés. De l’autre côté, les opérateurs locaux cherchent à sécuriser leur approvisionnement, ce qui les conduit à créer des maternités collectives, ateliers industriels de grande dimension (500 à 1000 truies, voire davantage) conduits par des salariés. Enfin, certains groupements de producteurs ou certaines firmes d’alimentation du bétail montent des maternités fonctionnant sur le même modèle dans l’objectif de créer la demande en incitant les céréaliers à monter des ateliers de post-sevrage-engraissement. C’est par exemple la démarche de la firme Sanders, qui construit un atelier de naissage en Picardie. Ce qui se profile derrière cette dernière évolution, c’est tout simplement le modèle d’intégration qui s’est imposé en élevage avicole.

La situation est donc très ouverte, et il est clair que des enjeux de plus en plus stratégiques pèsent sur le naissage et sur l’organisation du marché des porcelets. La solution durable en termes d’emploi, d’occupation du territoire et de protection de l’environnement consisterait à adopter à l’échelle nationale une politique résolue d’installation de jeunes sur de petites structures d’élevage naisseur, en leur garantissant des débouchés et des prix stables assurant la viabilité de leurs exploitations. Cela supposerait de la part de la profession une prise de position nouvelle en faveur de l’installation, la contractualisation des échanges, le renoncement au caractère spéculatif de l’engraissement… Fera-t-on ces choix ? Il ne semble pas qu’on s’y prépare. A l’inverse, c’est je le crains l’industrialisation complète de l’élevage porcin en France qui est en marche, y compris la création de fermes-usines de très grandes dimensions, avec toutes ses conséquences sociales et politiques que pourtant la profession récuse ou feint de récuser.

Or l’industrialisation de l’agriculture ne peut apparaître comme une voie de développement durable, à la lumière de ce qui a été dit plus haut des objectifs poursuivis. Une agriculture durable repose en effet sur des exploitations susceptibles de remplir dans la durée, individuellement ou collectivement, à l’échelle locale, les trois fonctions que l’on s’accorde aujourd’hui à reconnaître aux agriculteurs :

– une fonction économique de production de biens et de services, soutenant directement ou indirectement la création d’emplois ruraux ;

– une fonction sociale d’occupation du territoire, d’animation du monde rural et de transmission d’un patrimoine culturel spécifique ;

– une fonction écologique de protection de l’environnement et d’entretien de l’espace rural[13].

Sur ce point, la Déclaration de Cork sur le développement rural est, dans son soutien à une exploitation familiale autonome, diversifiée, pluri-active, créatrice d’emplois et gestionnaire du territoire, plus résolue que beaucoup des discours que l’on entend en France. La Commission française du développement durable, qui conclut dans son rapport 1996, évoqué plus haut, à la nécessité de « réorienter les soutiens, actuellement quasi-exclusivement consacrés aux produits, vers les hommes et les territoires », va dans le même sens.

Conclusion : Vers une agriculture retrouvée ?

A l’évidence, la discussion sur la durabilité des modèles de développement nous ramène donc sur le terrain d’où nous étions partis, qui est celui des choix politiques. Et je pense que le nouveau contrat social que la société propose aux agriculteurs derrière le projet de développer une agriculture durable représente pour l’agriculture un enjeu politique essentiel.

J’aimerais dire, pour conclure, qu’il ne s’agit pas tant, pour les agriculteurs, d’ouvrir une période nouvelle, que de clore l’épisode des Trente glorieuses, épisode exceptionnel à bien des égards, et dont les succès mêmes ont fait oublier certaines des valeurs qui s’inscrivaient au cœur du métier de paysan, comme disaient les anciens. Etait-il de vertu plus paysanne que cette fameuse précaution qu’il s’agit aujourd’hui de réintégrer dans nos modes de gestion ? Qui était plus rompu que les agriculteurs à gérer dans cette incertitude que les économistes semblent découvrir aujourd’hui ? Et la gestion « en bon père de famille » consacrée par le code Napoléon ne fait-elle pas explicitement de la solidarité entre générations la référence de base d’une gestion raisonnable ?

Seul cependant le progrès technique peut ouvrir la voie à un développement durable, et les chercheurs sont bien placés pour mesurer les défis qu’il faudra relever pour replacer notre agriculture sur une trajectoire plus vertueuse. Toute la question est de savoir si nous en aurons collectivement la volonté et le courage. La profession agricole saura-t-elle rompre avec une évolution qui banalise son métier, en le reléguant au rang d’une activité productive comme une autre, et la soumet toujours davantage aux prétendues lois du marché et à la froide logique de la valorisation du capital investi, qui conduit droit à son industrialisation, tout en l’isolant toujours davantage au sein d’un monde rural où les agriculteurs sont de plus en plus minoritaires, et qui finira pas la faire disparaître ? Saura-t-elle resserrer le lien distendu avec le territoire, avec les « pays », avec toute la société rurale pour faire d’une agriculture retrouvée le fer de lance d’un développement durable, en mobilisant pour y parvenir toutes les ressources des connaissances et des technologies nouvelles ?

Le défi est immense, et la Profession hésite à le relever, d’autant qu’une part importante de ses élites est activement impliquée dans le processus d’industrialisation, et que les messages qui parviennent de Bruxelles restent entachés d’une forte ambigüité à ce sujet.

Alors que chacun d’entre nous prend chaque jour davantage conscience, au fond de soi, que nous n’avons pas d’autre choix que d’œuvrer pour un développement plus durable, la profession agricole n’a, à l’évidence, pas d’autre choix, et c’est je crois le rôle de la recherche agronomique, qui est depuis toujours son plus fidèle partenaire, que de l’en convaincre et de l’accompagner sur cette voie nouvelle.

Notes

[1]. Le « Rapport Brundtland » a été publié sous les auspices de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) sous le titre Notre avenir à tous, aux Editions du Fleuve, à Montréal (Canada) 1989, 2ème édition, 432 p.

[2] . Les modèles économiques privilégient le court terme en raison de l’existence des taux d’intérêt et, par voie de conséquences, des procédures d’actualisation, qui prennent un poids décisif dans le calcul économique à long terme, imposant une « dictature du court terme ». « Ce qui se passera dans trente ans ? Peu importe, l’actualisation l’efface » (C. Henry : Un développement durable est-il possible ? Communication aux Journées de l’association Nature, Sciences, Société : La notion de durabilité : quelles pistes pour la recherche ? » Paris, 11-12 décembre 1997.)

[3]. Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, sous la direction d’O. Godard, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme / Inra éd. associés.

[4]. Ce principe, qui fondait la « durabilité faible », repose sur la distinction entre le capital naturel et le capital « fabriqué ». Pour les tenants de cette approche, les biens naturels sont considérés comme n’ayant de valeur que par les services qu’ils rendent, et non pour ce qu’ils sont. Il suffit donc de veiller à ce que les éléments consommés du capital naturel soient remplacé (« substitués ») par des éléments équivalents du capital fabriqué.

[5]. L. Mermet, Communication aux Journées de l’association Nature, Sciences, Société : La notion de durabilité : quelles pistes pour la recherche ? » Paris, 11-12 décembre 1997.

[6]. Qui sera par la suite PDG de l’Inra

[7]. Cf. Legay J.M., 1997 : L’expérience et le modèle. Un discours sur la méthode. Paris, Inra Editions, Collection Sciences en questions, 112 p.

[8]. J. Weber, communication au séminaire Le développement durable, son application à l’agriculture (CEZ, Bergerie nationale de Rambouillet, 28-30 avril 1998.

[9]. Développement durable. Contribution au débat national. CFDD, rapport 1996.

[10]. Cf. Landais E. & Balent G., 1993 : Introduction à l’étude des pratiques d’élevage extensif. In Pratiques d’élevage extensif. Identifier, modéliser, évaluer Paris, Inra-Sad, pp. 13-35.

[11]. Sur ce point, cf. Barthélémy D., 1997. Evaluer l’entreprise agricole. Paris, PUF, Collection Gestion

[12]. Landais E., 1996 : Elevage bovin et développement durable. Le Courrier de l’environnement de l’Inra n°29 : 59-72.

[13]. Ce cahier des charges est résumé comme suit dans le rapport PDD :

« Des agriculteurs producteurs, gestionnaires de l’environnement, acteurs du monde rural ».